SDGsという言葉が広まってきてからしばらく立ちますが、以前はSDGsに取組もうと思ってはみたものの、まだ取り組んでいない方もいるのではないでしょうか?また、取り組んでいても既存の事業や会社の取り組みに、SDGsをリンクさせただけという人も多いと思います。

理由として取組み方が分からないというのもあるかもしれませんが、筆者の結論としては企業によって長い目で見た場合、SDGsに「本気で」取り組んだ方が良いと考えています。

この記事では、世の中のSDGsの意識や消費行動の変化からSDGsに取組むメリット、デメリットをご紹介します。その上で、早く取り組んだ方が良いのはどのような事業か?についてご紹介します。

SDGsに取組むメリット

- ビジネスチャンスになる

- 企業イメージの向上

- 優秀な人材の確保

SDGsに取組むデメリット

- 事業リスクが高まる

- 企業イメージが低下する場合がある

SDGsに取組まないデメリット

- 中長期的に競争力を失う

これから詳しくみていきます。

消費者のSDGsの意識の変化

SDGsの認知度は年々増加し、今は8割超え

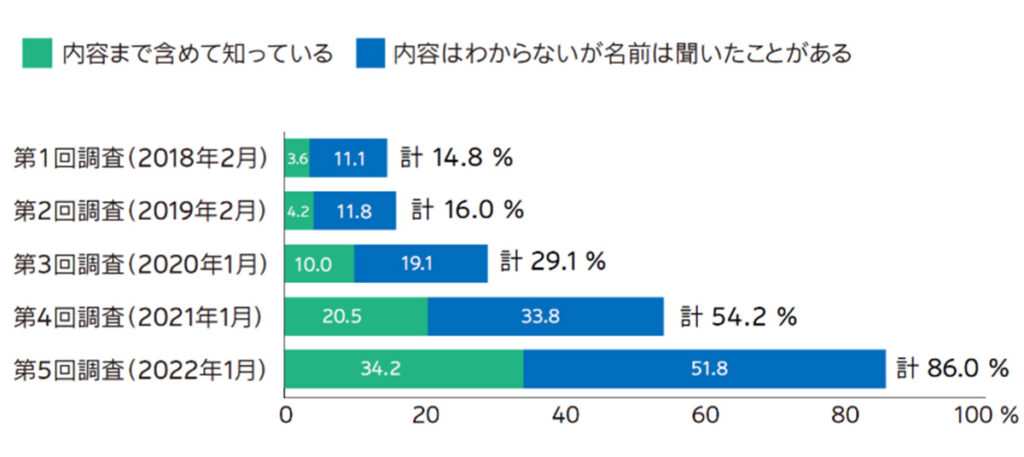

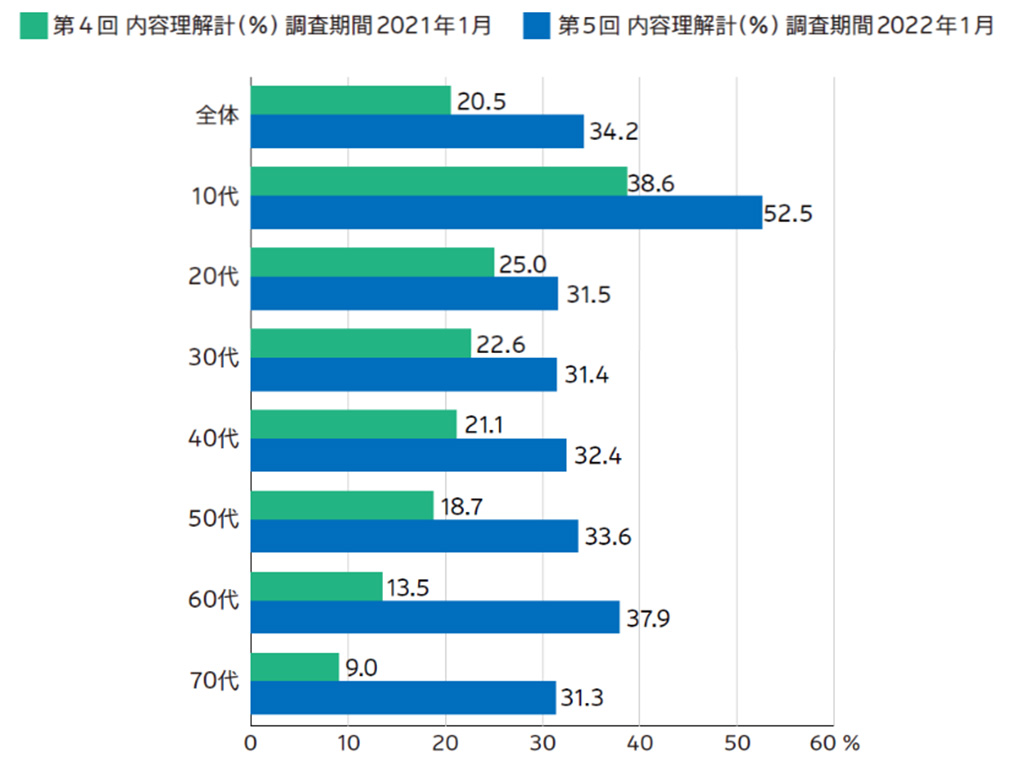

電通が2018年からSDGsに関する生活意識調査を実施しています。全国10-70代の男女計1400人に対してアンケート調査を行った結果によると、SDGsについての認知率は2018年が14.8%だったのに対し、2022年は86%へと急増しています。

SDGsということは聞いたことあるが内容が分からない人が半分近くいますが、内容まで知っている人は34.2%とこちらも伸びています。

これを年代別でみていくと、SDGsの内容まで理解している人の割合は、圧倒的に10代が多く、半分以上の人が理解していました。

実は多くの学生は学校でSDGsを学ぶ時代になっており、このような教育の面からも高い数字になっていると推察されます。

SDGsを認知している人の中で、実践意欲が高い層は36.9%でした。

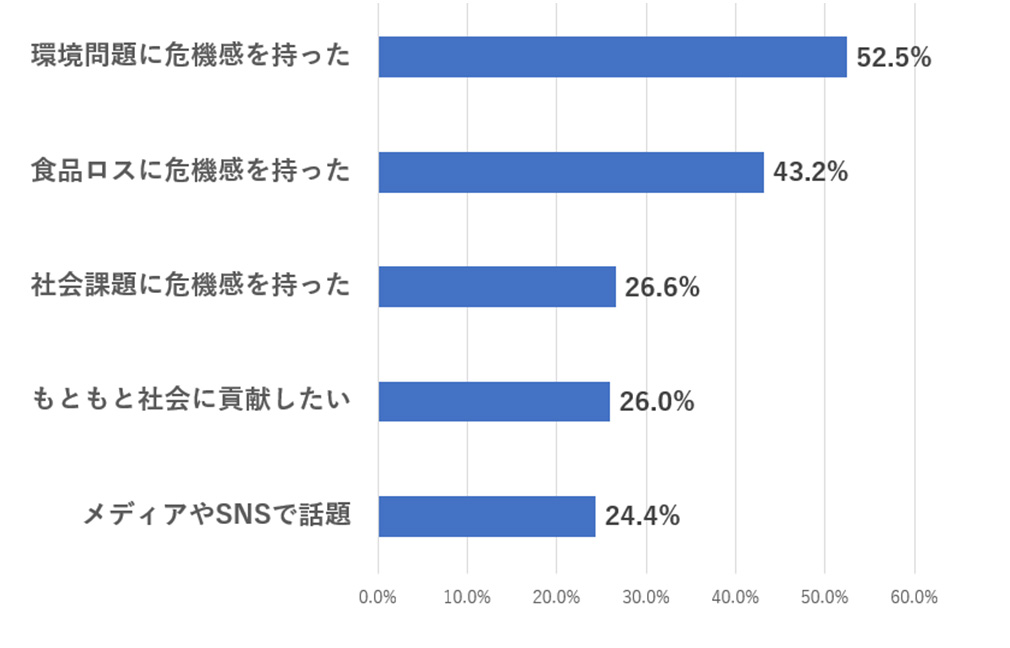

その実践意欲が高い層の中で、SDGsに関する商品やサービスに興味を持つようになったきっかけは下記になります。

SDGsの認知度は年々増加し、今は8割超え

1位は環境問題に危機感をもったから、になりました。最近の異常気象など、変化を身近に感じられる環境問題がきっかけという方が多いようです。2位は食品ロスに危機感をもったからというのも身近な問題意識から来ているようです。

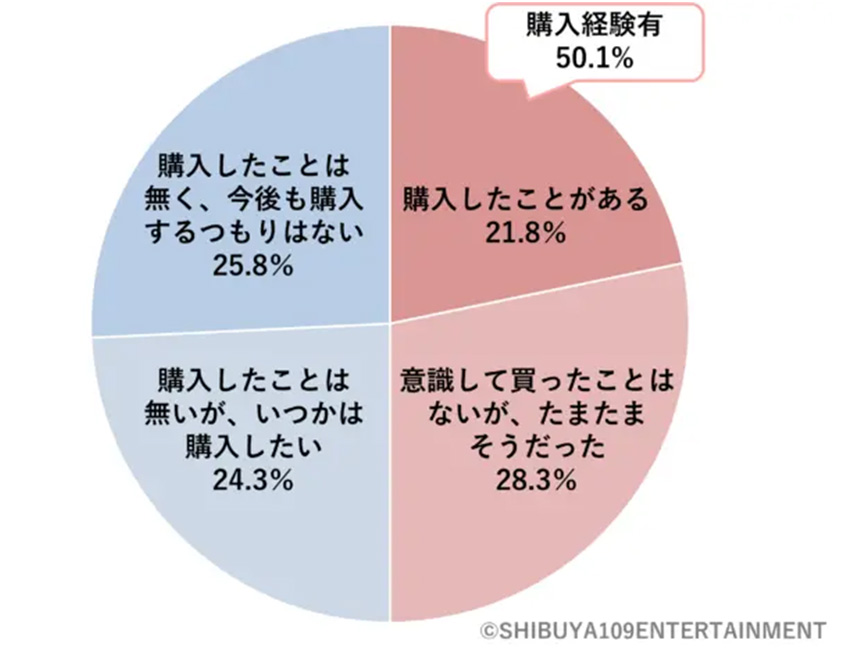

Z世代の約5割がSDGsに配慮した商品の購入経験あり

先ほど、SDGsの理解度は10代が最も高いというデータをしめしましたが、SHIBUYA109 lab.は、15-24歳のZ世代を対象に2022年にウェブ調査(400人)とグループインタビュー(8名)を行いました。その結果では、「SDGsや社会的課題に配慮して商品を購入したことがあるか」という質問に対し、「購入経験有」という回答が50.1%と約半数となりました。

無意識で買った人は28.3%でした。無意識で買ったけれど、「購入した後に容器がリサイクルできると知って、無意識にSDGsに貢献できていたことを知り、嬉しくなった」「いつも購入しているものが地球に優しい活動につながっていると知ると、これからも買おうと思う。もっとアピールしてほしい」など、購入による満足度は高いことがうかがえます。

また、いつか購入したいという人は24.3%となりました。この世代は自分で自由に使えるお金が他の世代より少ないこともあり、買いたいけど買えない、という状況が見て取れます。

このようにSDGsの認知率や内容理解度は年々増加しており、特に10代などの若い世代は学校などで学んだということもあり、SDGsへの意識が高く、消費行動に大きく影響していることが分かります。

SDGsに取り組むメリット

それでは世間のSDGsに対する認知や消費行動をおさえた上で、SDGsに取組むメリットをご紹介します。

ビジネスチャンスになる

SDGsは新しい概念ですので、新しいビジネスチャンスになり得ます。いくつか分野の具体例をご紹介します。

〇 旅行分野

SDGsでは地域の文化や自然環境を保護し、観光資源として活用することが求められます。従って、地域の観光資源を活用したツアーや宿泊施設、飲食店などを提供することで、SDGsへの貢献とビジネスチャンスを両立できます。

〇 フードサービス業界

SDGsでは食品ロス削減や持続可能な食品の提供が求められます。サービス業者は、地産地消や食品ロス削減を取り入れたメニュー開発や、持続可能な食品の提供などを行うことで、SDGsへの貢献とビジネスチャンスを両立できます。

〇 エネルギー分野

環境問題に対応すべく、再生可能エネルギーの開発や、省エネルギー技術の提供、エネルギー管理サービスなどが挙げられます。

〇 デジタル分野

SDGsの9番目の目標である「産業と技術革新の促進」に取り組むことで、デジタル分野でのビジネスチャンスを生み出すことができます。たとえば、AIやIoT技術を活用したサービスの提供や、データ分析サービス、サイバーセキュリティ対策などが挙げられます。

〇 建築分野

SDGsに関連する環境・エネルギー分野での建設プロジェクトに取り組むことができます。例えば、太陽光発電システムの設置、省エネルギー住宅の建設、廃棄物のリサイクルに関する施設建設などがあります。

〇 ITサービス分野

SDGsに関連するテクノロジーやアプリケーションの開発、データ分析を通じて、社会のニーズに応えるソリューションを提供することができます。例えば、自動運転技術を活用した交通渋滞削減や、リモートワークの普及による省エネ・地球温暖化対策に関するサービスなどがあります。

企業イメージの向上

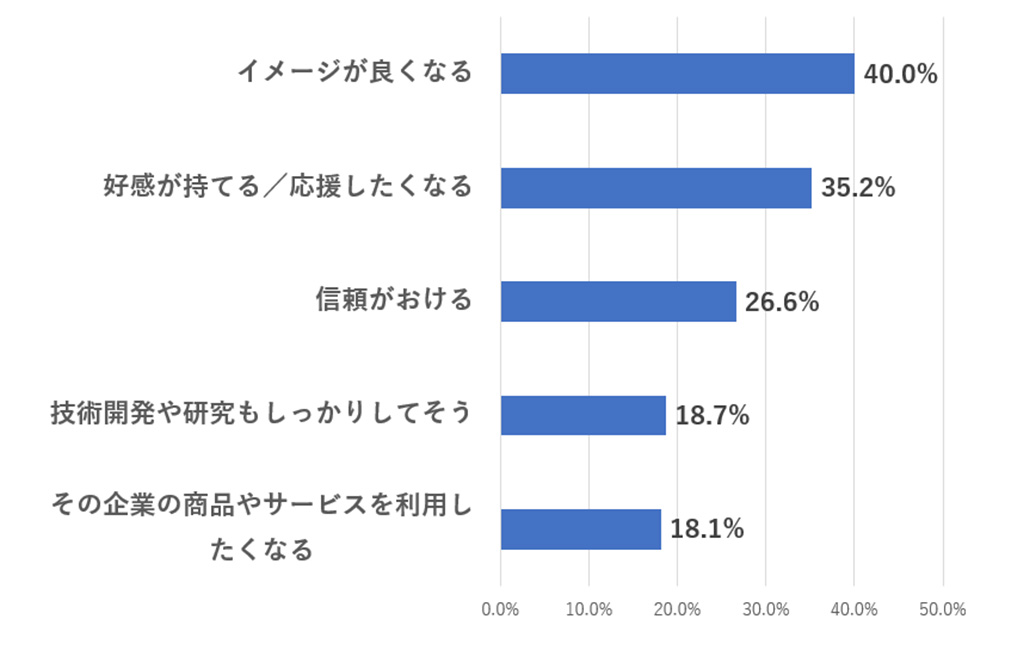

先ほどの電通の調査で、積極的にSDGsに取組む企業のイメージについて質問したところ、「イメージが良くなる」と回答した方が40%にも上りました。<・sぱん>企業が積極的にSDGsに取組むこと自体、会社のブランドイメージにプラスになっているようです。

また、「応援したくなる」は35.2%、「好感が持てる/応援したくなる」は35.2%、「信頼がおける」26.6%と様々な面から企業のイメージが向上することが分かります。

「その企業の消費やサービスを利用したくなる」のは18.1%となっており、わずかですが消費行動にも影響を及ぼしています。

優秀な人材の確保

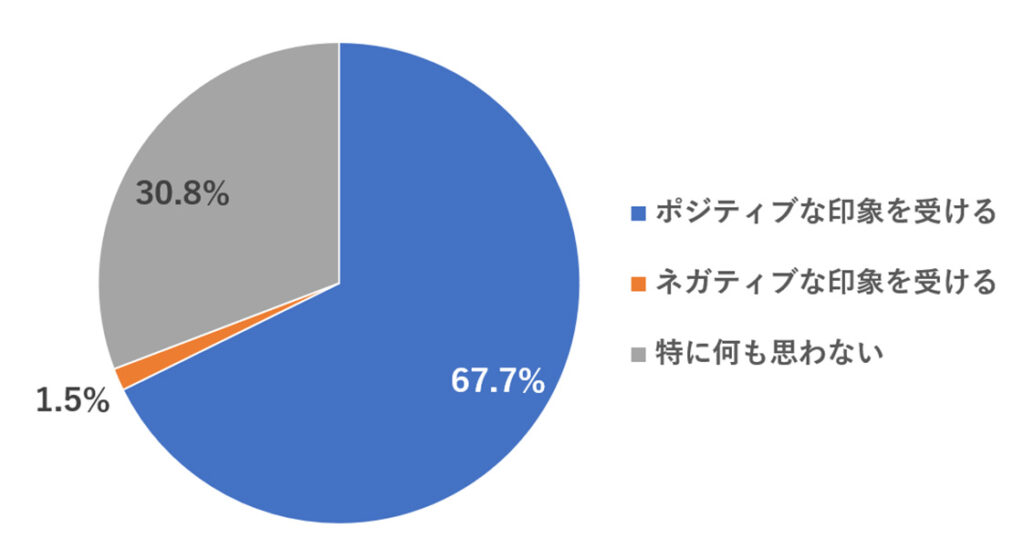

企業イメージの向上については、若い世代の方が顕著になっており、先ほどのSHIBUYA109 lab.のアンケート調査では、「SDGsや社会的課題に取り組む商品やサービスを取り扱う企業に対してポジティブな印象を受けるか」という質問に、約7割のZ世代がポジティブな印象を受けると回答しています。

また、グループインタビューでは就職先を選ぶ視点でも、SDGsへの意識が企業イメージに影響しているという声も聞かれたようです。「SDGsに取り組む企業のほうが世の中の流れを把握できている印象がある」「似たような就職先で迷ったら、SDGsに取り組んでいる企業を優先したい」という声があがっており、SDGsへの取り組みを積極的に行っている会社へより優秀な人材が流れていくことも考えられます。

SDGsに取組むデメリット

次にデメリットですが、SDGsに取組むデメリットと取り組まないデメリットがあると思いますので、まずは取り組むデメリットの方をご紹介します。

事業リスクが高まる

SDGsで新しいビジネスを作ろうと思うと、新たな挑戦が必要です。これはSDGsに限らず、どのビジネスでも同じですがSDGsならではのハードルが2つあります。

〇課題を持っている人と、消費者が違うから

当たり前の話ですが、ビジネスを続けるにはどこからか売上をあげるポイントが必要です。例えば、日本でも子供の5人に1人は貧困だと言われており、それが社会問題になっています。その貧困を解決しようしてビジネスを立ち上げても、子供やその家庭から何等か支払ってもらって商品やサービスを購入してもらうことは可能でしょうか?貧困家庭からは難しいので他のどこかで売上をあげる必要があります。

また、環境に配慮した商品の場合、消費者は環境問題に影響はありますが、その環境問題は人類全体の問題ですし、すぐに直接大きな影響がある訳ではありませんので、当事者意識を持ちにくくなっています。

つまりSDGsを達成しようと思っても、その当事者から商品やサービスの対価として支払ってもらうことが難しいケースが多く、そのため通常のビジネスよりもリスクが高くなるのです。

世の中のSDGsビジネスを8つに類型化してみると、社会問題を抱える当事者から直接支払いを受けるモデルは2つしかありません。詳しくはこちら ↓ をご覧ください。

〇コスト増によって価格が高くなってしまうから

先ほどの環境問題のようなケースだと、原材料をリサイクルしたり環境に優しい素材を開発したりするとどうしてもコストが高くなってしまいます。そのコストを価格に反映させなければならない状況では、どうしても価格で競合他社に負けてしまいます。

これまでのご紹介した調査の結果から分かるように、商品やサービスを購入する理由として、SDGsに取組んでいるかどうかで選択する人の割合はまだまだ低いのが現状です。

そうなれば、競合と比較して高い価格でも購入してもらえるような付加価値が必要です。それによるコスト負担や人材育成なども必要になってきますし、事業リスクも高まるということにつながってきます。

企業イメージが低下する場合がある

SDGsが認知され始めた頃、多くの企業でもSDGsに取組もうと検討されました。しかし、既存の事業にSDGsの目標をリンクしたり、CSR的にどこかの団体に寄付したりという形でSDGsに取組んでいます、という形でPRしている会社が多数なのが現状です。検討しても何をしたら良いか分からない状況かと想像できますので、仕方のないことかも知れません。

SDGsで取り組んでいる内容と、会社の事業の方向性が一緒であれば良いのですが、そうで無い場合はSDGsの取り組みが逆にマイナスの影響を及ぼします。SDGsでは環境団体を支援して環境に配慮しています、と言っておきながら、別の事業では環境破壊につながる商品を販売している、のような形です。これはSDGsウォッシュと呼ばれるそうです。

消費者は何かを買う際に様々な情報を集め、比較し、吟味したうえで購入するケースが増えています。いくらSDGsで良いことをしているとPRしていても、別の事業での矛盾があれば、それは消費者も見抜ける時代になってきています。それによって企業のイメージが逆に低下するリスクもありますので注意して頂きたい点です。

SDGsに取組まないデメリット

中長期的に様々な競争力を失う

次に取り組まないデメリットです。ここ1,2年ではなく中長期的な話になります。SDGsの一端の目標は2030年までとなっており、その前後では更にSDGsの機運が高まる可能性が高いからです。

〇商品の競争力がなくなる

今は、SDGsに取組んだ商品・サービスの方が少ないですが、もし「SDGsに取組むのが当たり前」になってきた場合、取り組んでいない商品やサービスは、そもそも消費者から比較検討の対象にもならない存在になってきます。

そんな当たり前の状態になる訳ない、なっても何十年後だとおっしゃる方もいるかもしれませんし、実際そうかもしれません。しかしコロナのように何が起きるか分からない状況です。5年後に異常気象が頻発し、災害が多数起こったとすれば否が応でも環境意識は高まります。そうなってから事業を見直したとしても「遅い」のはご理解いただけるのではないでしょうか。

〇人材確保

Z世代の調査で、就職先を選ぶ際にSDGsへの取組についても評価している若者がいました。条件が同じであればSDGsへ取組んでいる会社を選ぶ、という選択です。

これも商品と同じ考え方ですが、SDGsに取組んでいない会社は、就職先の選択肢からなくなるリスクが高まり、優秀な人材が集まらない、そもそも採用に応募してくれない、という状況になり得るということです。

〇持続的な事業性

これは、大口の取引先が大手企業のように既にSDGsに取組んでいる会社などをイメージして下さい。中小企業より大手企業の方がSDGsの取組が進んでいます。それだけ財務的にも人材的にも余裕があるからです。

その大手企業がSDGsを更に推進しようとして、取引先の会社もSDGsの推進を求めてくるリスクがあります。求めなくても、取引先の選定の条件としてSDGsを基準する可能性もあります。つまり、SDGsに取組んでいないので、取引が続かなくなる、サプライチェーンから外れてしまう、というリスクです。大手企業にとっては、自社と取引がある企業も含めてSDGsに取組んでいることも売りになる、もしくは当たり前になる世の中になる可能性もあるからです。

SDGsに早く取り組んだ方が良い事業は?

これまでSDGsに取組むメリットやデメリットを紹介してきましたが、販売している商品やサービスによってSDGsへの優先度は違うのかな、と思っています。企業のとってはすぐに取り組める場合もあれば、それどころじゃない場合もあるでしょう。

まず、今までの内容について少しポイントをまとめます。

- SDGsについての認知や理解はZ世代を中心に増加しているが、消費行動に与える影響は2割程度とまだ低い。

- SDGsに取組めば、提供価格が高騰したり、課題を持っている人から直接売上を立てられないケースが多いため、事業リスクが高い

- 一方、SDGsを購入した場合の消費者の満足度は高くなり、今後はSDGsが当たり前のように求められることも考えられる

この3点から、早めに取り組んだ方が良い事業の条件は、

- 嗜好品(生活必需品でなく、生活の満足度を上げる)の商品・サービスを販売している事業

となります。

つまり、消費者が多少高くても買ってくれる商品やサービスを販売している事業です。

生活必需品は価格の変化に非常に敏感です。無農薬野菜や有機野菜が自分や家族の体に良いことは知っていたり、理解している人でもスパーでは有機野菜を選ばずに、農薬で育てられた野菜を買う人が多いのが現実です。このような生活必需品は、どうしても消費者の気持ちに大きく変化が無い限り、価格で選んでしまうケースが多いです。

衣料品も必需品ではありますが、必需品と捉えず、ファッションを楽しむ層も一定います。そのような層であれば多少価格が高くても、デザインが自分の好みだったり流行が取り入れられているからという理由で購入します。最近はサステナブルな素材を使って服を生産しているブランドもあるというのが一例です。そのような高価格でも購入してもらえる商品を販売している会社であれば、早めにSDGsに対応した方が良いというのが筆者の意見です。

SDGsビジネスを形にし、持続していくのはハードルが高い部分もありますが、今後、消費者から求められることが高くなると予想されますので検討して頂けたらと思います。

SDGsビジネスを成功させるポイントをまとめておりますので、こちらも ↓ 参考にしてみて下さい。