最近良く「ウェルビーイングが大事だ」という話を聞きますが、ウェルビーイングとは何でしょうか?

ウェルビーイングとは、「身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念」のことです。

文部科学省が次期教育振興基本計画の中で、日本の教育でのウェルビーイング向上について方向性を出しています。

学習指導要領についてフォローしている塾は多いと思いますが、このウェルビーイングについてご存じない塾の方が多いのでしょうか?

この記事では、日本の教育におけるウェルビーイングについて解説し、塾で実践できる具体例についてご紹介します。

- この記事で分かること

- 日本の教育におけるウェルビーイング

- 国際比較した際の日本の結果

- 塾でのウェルビーインの活用方法

- サマリー

- アンケートの実施

- 生徒とのコミュニケーション

- 保護者との面談

- この記事の信頼性(筆者プロフィール)

- 元公文社員、学習塾業界の経験が18年

- 生徒数2倍、ホームページアクセス数2.3倍など実績多数

- コンサルティングや関わった塾は300件以上

日本の教育におけるウェルビーイング

なぜウェルビーイングなのか?

経済先進諸国において、GDPに代表される経済的な豊かさのみならず、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える考え方が重視されてきています。

特にOECD(経済協力開発機構)の「Learning Compass2030(学びの羅針盤2030)」では、個人と社会のウェルビーイングは「私たちが望む未来(Future We Want)」であり、社会のウェルビーイングが共通の「目的地」とされています。

そのような取組が世界的に進んでいる中、日本でもウェルビーイングと言われ始めているという状況です。

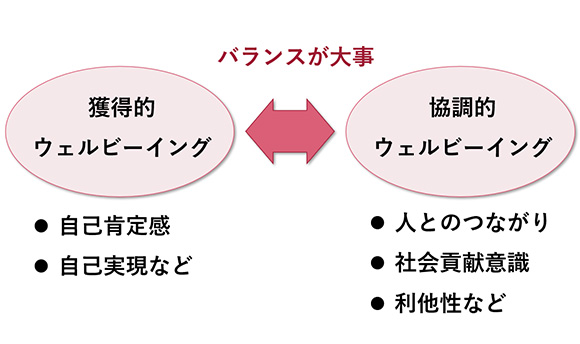

文部科学省の日本ならではのウェルビーイング

文科省の資料によると、日本の社会や文化的背景を踏まえて、日本ならではのウェルビーイングを解説しています。

“自己肯定感や自己実現などの獲得的な要素と、人とのつながりや利他性、社会貢献意識などの協調的な要素とのバランスを取り入れ、日本社会に根差した「調和と協調」に基づくウェルビーイングを教育を通じて向上させていくことが求められる。”

ウェルビーイングをかみ砕くと?

ウェルビーイングですね。。。分かったような、分からないような、、、、

- 自分にはよいところがあると思う

- 将来の夢や目標を持っている

- 授業の内容が良く分かる

- 勉強は好きと思う

- 普段の生活の中で幸せな気持ちになる

- 友人関係に満足している

- 自分と違う意見について考えるのは楽しい

- 人が困っているときは進んで助けている

- 先生は自分のいいところを認めてくれる

- 困りごとや不安がある時に先生や学校にいる大人にいつでも相談できる

簡単に言ってしまえば、上記のような質問に「その通りだ」と思う子どもを増やしたい、という考えになります。

学力だけでなく、自己肯定感、心身の健康、幸福感、協働性、社会貢献意識、自己実現、多様性の理解、サポートを受けられる環境、といった視点です。

国際比較した際の日本の結果

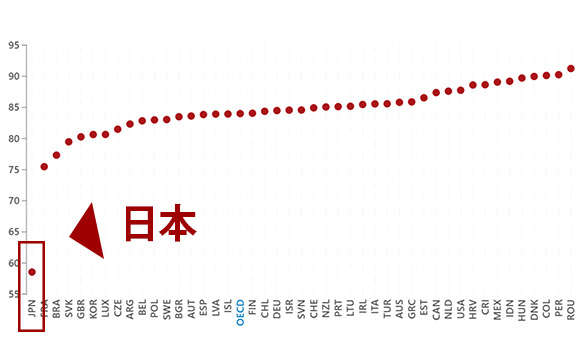

自己有用感

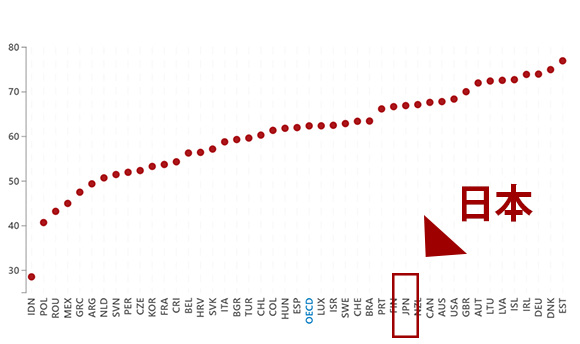

「困難に直面したとき、たいてい解決策を見つけることができる」という質問に対して、「その通りだ」「全くその通りだ」と回答した割合が下のグラフです。(以下、OECDのデータを引用)

(OECDのHPデータより筆者作成)

日本は38ヶ国中、最下位でした。。。

大人になると困難に直面することの方が多いので、このスコアは上がって欲しいところです。

成長意欲

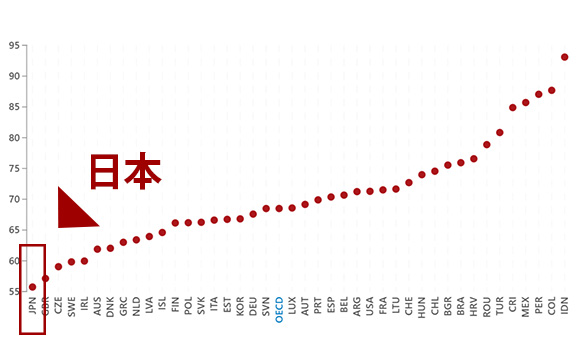

「自分の知能は、自分ではほとんど変えることができないものである」という質問に対して、「その通りでない」「全くその通りでない」と回答した割合が下のグラフです。

(OECDのHPデータより筆者作成)

こちらの日本の順位は高めで、自分の努力で変わることができると思っている人の割合が高いことになります。

人生への意義や目的

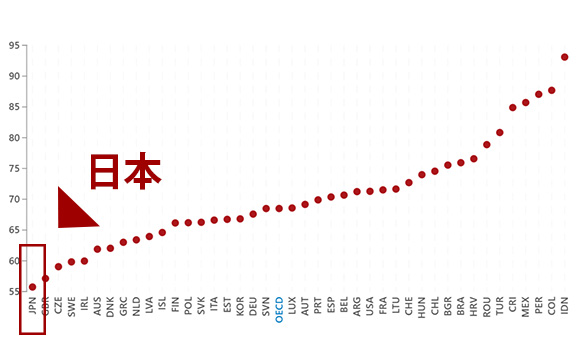

「自分の人生には明確な意義や目的がある」という質問に対して、「その通りだ」「全くその通りだ」と回答した割合が下のグラフです。

(OECDのHPデータより筆者作成)

こちらも結果は最下位になっており、半数近くは人生の明確な意義や目的を感じていない結果となりました。

人生への満足度

「全体として、あなたはあたなの最近の生活全般に、どのくらい満足していますか?」という質問に対して、「0(全くしていない)~10(十分に満足している)」と聞いた際の結果が下記のグラフになります。

(OECDのHPデータより筆者作成)

個人的には国民性もあると思いますが。。。ウェルビーイングやこの結果の是非は置いておいて、このようなデータもあると知ることが大事だと考えています。

塾でのウェルビーインの活用方法

アンケートの実施

筆者は半年~1年に1回、今まで紹介したようなアンケートを生徒に実施していました。

同じ質問内容を定期的に実施することで、生徒の現状・気持ちやその変化が良く分かるのです。

その結果を生かして塾運営に活かしていました。

生徒とのコミュニケーション

まずは、生徒とのコミュニケーションです。

例えば、「困難に直面したとき、たいてい解決策を見つけることができる」という質問に「そうは思わない」と回答した生徒がいるとします。

その生徒から質問されたとき、すぐに答えを教えるのではなく、「ヒントを与えてまずは自分で考えてもらう」という対応を継続していきました。

小さいことの積み重ねですが、自分で困難(分からない問題)を解決する、という経験を積んで欲しいと思ったからです。

また、「将来の夢や目標を持っている」という質問に、「持っていない」と回答した生徒には、定期テストなどで目標を立てる練習を一緒にしたり、興味のあることについて、「こんな仕事もあるよ」と伝えたりしていました。

私のやり方が正しいとは限りませんが、アンケートの結果をより良い指導を考える材料にした、という経験でした。

保護者との面談

定期的にアンケートを実施すると、良くも悪くも変化している項目があります。

定期的な保護者との面談の際に、ご家庭の様子を伺いながら、その変化をお伝えしていました。

保護者としては、学力面だけではなくて、我が子の気持ちや性格、学習姿勢まできちんと見てもらえると感じて頂くことが多く、保護者との信頼関係を深めることができました。

アンケートを実施するのはあくまで一例です。ウェルビーイングをどう自塾の経営に活かすか、少し考えるきっかけにしてみて下さい。