塾は成績を上げる、受験に合格するという学力面の役割が大きいと思いますが、それ以外に子どものために何かできることはあるのでしょうか?

塾は学力面で子どもたちの成長を支えていますが、それ以外の部分でも塾の役割は大きいと考えています。

その役割が何かを考える際に、日本と海外の比較を行うなど少し広い視点から考えることも一つの方法です。

この記事では、国際比較ができるPISAで行われたアンケートの結果をもとに、考えられる今後の塾の役割についてご紹介します。

- この記事で分かること

- アンケートから分かる日本の子どもの立ち位置

- 国際比較から見た今後の塾の役割

- サマリー

- 生徒と保護者の架け橋

- 塾が第三の居場所

- 「自律」のためのコーチング

- この記事の信頼性(筆者プロフィール)

- 元公文社員、学習塾業界の経験が18年

- 生徒数2倍、ホームページアクセス数2.3倍など実績多数

- コンサルティングや関わった塾は300件以上

PISAについて

PISAは2022年の実施で81の国と地域、約69万人が参加しており、対象者は義務教育修了段階の15歳です。

日本からは183校、約6,000人の高校1年生が参加しています。

PISAの概要や学力面での結果についてはこちらに解説していますので、参考にしてみて下さい。

成長意欲は良好

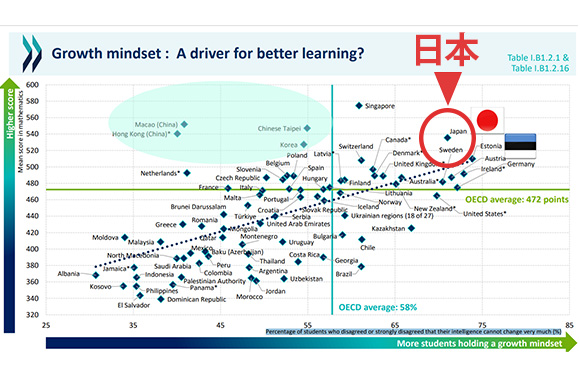

横軸が「自分の知能(intelligence)はあまり変わらないという意見に反対、または強く反対した学生の割合」です。右に行くほど、自分の知能は変わる、と思っている割合が高くなります。

縦軸は実際のテストの成績です。日本の結果は良く成長意欲も高いので、右上に位置しています。

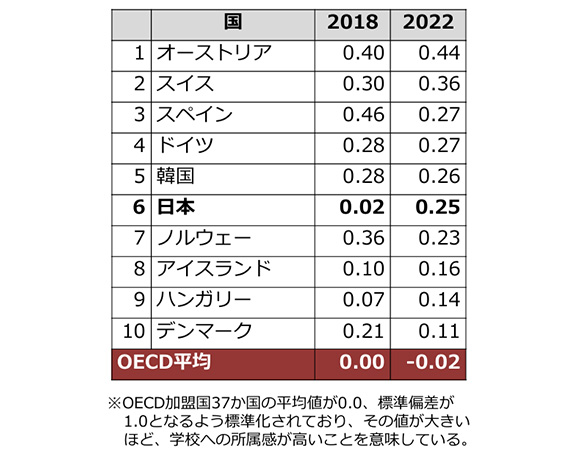

学校の帰属意識は高い

- 学校の一員だと感じている

- 他の生徒たちは私を良く思ってくれている

- 学校ではすぐに友達ができる

学校では気後れがして居心地が悪い

- 学校ではよそ者だ(またはのけ者にされている)と感じる

(OECD加盟国37か国の平均を0.0として標準偏差が1.0となるように標準化)

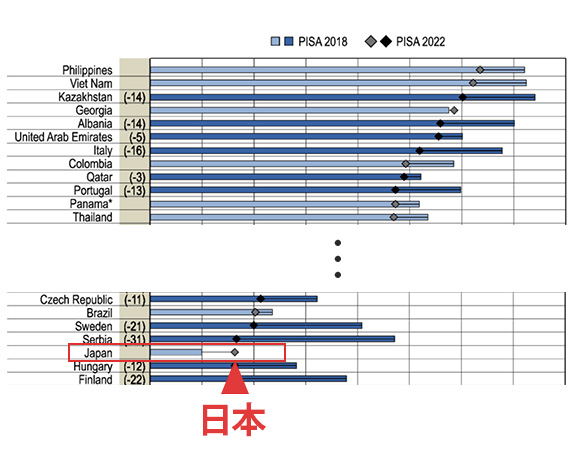

2022年の結果では、日本はOECD37ヶ国中6番目、2018年から大きく改善されています。

家族からのサポート、生徒からは低評価

横軸が家族からのサポートを感じているかの質問で、右に行くほど感じているという結果です。

日本は残念ながら参加の国で最下位のスコアでした。

そして縦軸は先ほどの学校の所属感のスコアです。こちらは高い結果でしたので、日本は左上に位置しています。

生徒の成長を進んで話す保護者も少ない

生徒とは別に、学校の校長先生にアンケートを取っています。その質問の中で、保護者が自発的に担当の先生と自分の子どもの成長について話し合う活動に参加したどうか、を聞いた結果が下記になります。

日本の2022の結果は2018年より良くなってはいますが、順位としては57番目という結果でした。

学校の先生と保護者のコミュニケーションの少なさが読み取れます。

自律学習を行う自信が無い

- ビデオ会議システムを使う

- 自分で学校の勉強をこなす

- 自分で学校の勉強をする予定を立てる

- 言われなくても学校の勉強にじっくり取り組む

- 自分の学習の進み具合を評価する

このような質問ごとに「とても自信がある」「自信がある」「あまり自身がない」「全然自信がない」という選択肢で答えてもらったところ、日本はOECDの37ヶ国中34位でした。

(OECD加盟国37か国の平均を0.0として標準偏差が1.0となるように標準化)

現在、探求授業などで生徒の主体性や自主性などを育む取組が行われていますが、生徒の気持ちとしては、まだまだ自信を持てていないのが現状のようです。

国際比較から見た今後の塾の役割

生徒と保護者の架け橋

筆者は以前、保護者に対して「〇〇君、今日は□□を頑張ってやっと出来るようになったので、ご家庭でも褒めてあげて下さい」という話をしていました。

そうすると、家庭で塾の話が話題になることがあるんです。

保護者の方も、我が子と話す時間がないとか、勉強について何を話したら良いか分からない、という状況もありますので、何か「話すネタ」を提供することで、コミュニケーションのきっかけになります。

家庭からのサポートがないと感じている子どもにとって、親からのプラスの声掛けは学習意欲の向上にもつながります。

塾での学習を軸に、生徒と保護者のコミュニケーションを増やすきっかけ作りは塾が出来ることの一つです。

塾が第三の居場所

また、学校への所属感は高いが、家庭からの支援を感じていない子どもに対して、塾が第三の居場所となり得ます。

大手の塾だと各校舎は生徒数だったり収益性を求められるので、中小の塾の方がより居場所を作りやすいです。

一方、学校への所属感は高いとはいえ、そうでない子どももいるのが現実です。学校に居場所を見つけられない子どもにとって、塾が居場所になることも考えられます。

「自律」のためのコーチング

自律と言っても範囲は広いですが、「学習計画を立てる」などは塾でも実施することができます。

計画を立てるのも練習が必要ですので、立て方を教えたり、一緒に立ててみることから始まり、生徒自身に考えさせることが重要です。

いわゆるコーチングと呼ばれている方法ですが、学習計画に関わらず、自律できるように塾側が導いてあげることも大きな役割だと考えられます。