直近のPISAの結果が良かったと聞きました。塾の経営に何か影響があるのでしょうか?

PISAの結果が学習指導要領の改訂に影響することは少なからずありますので、PISAの結果を知っておくことは大事です。

また、その結果を踏まえて世の中がどのような方向性に進むのか、それに対して塾業界はどのように先手を打って対応していくべきかを考えることも塾経営にとって重要です。

この記事では、PISA2022の結果を踏まえて、どのような対策を塾側がすべきなのかについてご紹介します。

- この記事で分かること

- PISAとは?

- PISA2022の結果は大きく改善

- 塾経営の今後の方向性

- サマリー

- 現在の大きな方向性は変わらず加速

- 探求事業にどう対応するか?

- 思考力が更に重要になる可能性

- まずは現状把握から

- この記事の信頼性(筆者プロフィール)

- 元公文社員、学習塾業界の経験が18年

- 生徒数2倍、ホームページアクセス数2.3倍など実績多数

- コンサルティングや関わった塾は300件以上

PISAとは?

PISAとは

- 義務教育修了段階の15歳の生徒が持っている知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測ることを目的とした調査。

- 読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、2000年以降、おおむね3年ごとに調査実施。 各回で3分野のうちの1分野を順番に中心分野として重点的に調査。

- 2015年調査より、筆記型調査からコンピュータ使用型調査(CBT)に移行。

- 81か国・地域から約69万人が参加。

- 日本からは、全国の高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校の1年生のうち、国際的な規定に基づき抽出された183校(学科)、約6,000人が参加(2022年6月から8月に実施)。

PISAの結果が日本の教育に与える影響

このPISAの結果は、少なからず文部科学省の学習指導要領に影響しています。

例えば読解力の結果で、2012年はOECD34ヶ国中1位(538点)だったものが、2015年には35ヶ国中6位(516点)まで落ちてしまいました。

この点について、文部科学省は下記のようにコメントしています。

“(中略)情報化の進展に伴い、特に子供にとって言葉を取り巻く環境が変化する中で、読解力に関して改善すべき課題が明らかとなったものと考えられる。”

そして、2018年の学習指導要領から国語の読解力を高める施策が反映されました。

それでは次からPISA2022の結果をみていきたいと思います。

PISA2022の結果は大きく改善

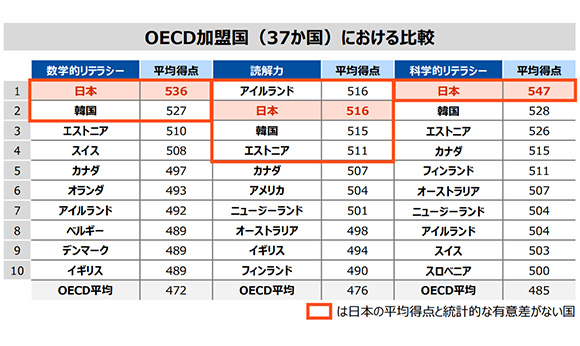

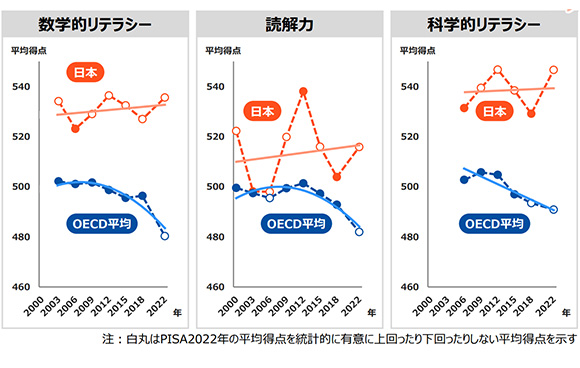

3分野の国際比較(順位・平均点)

- 3分野全てにおいて前回調査より平均点が上昇

次に、各分野の詳細をみていきます。

数学的リテラシー

- 数学的リテラシーとは

- 数学的に推論し、現実世界の様々な文脈の中で問題を解決するために数学を定式化し、活用し、解釈する個人の能力のことである。。

- それは、事象を記述、説明、予測するために数学的な概念、手順、事実、ツールを使うことを含む。

- この能力は、現実社会において数学が果たす役割に精通し、建設的で積極的かつ思慮深い21世紀の市民に求められる、十分な根拠に基づく判断や意思決定をする助けとなるものである。

- 問題例

上の「得点」を読んで、下の問の答えを一つクリックし、その理由を入力してください。

このシーズンの得点差の平均を踏まえると、このチームが実際にはどの試合でも19点差で勝ったことがないということはありえますか?

〇 はい

〇 いいえ

理由を説明してください。

この問題の特徴は、試合数や試合ごとの得点差が分からない状況において、 平均の知識を活用して、19点差で勝った試合がないことがありうることを説明することにあります。

このように社会的背景を理解しつつ、データを読み取りながら推論して判断する力が問われています。

これ以外にも、

- モデル図や表に示された数値を解釈し、目的に応じて適切に用いる力を問う問題

- 複数のデータセットを処理し、その結果を解釈する力を問う問題

など、現実世界の様々な文脈の中で問題を解決するためにどう数学を活用するかが問われています。

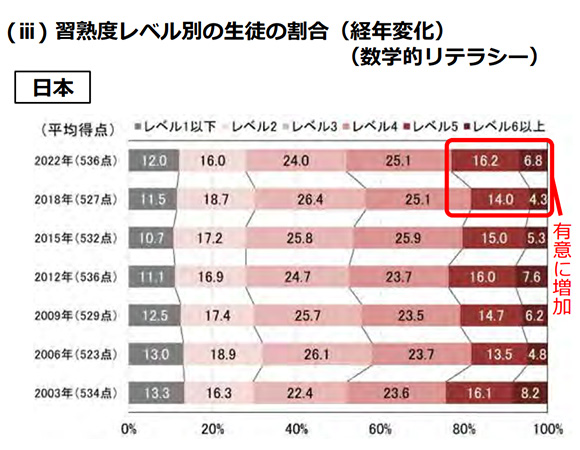

- 結果

特徴的なこととして、高得点者(レベル5,6以上)の割合が増えていることが挙げられます。

数学的思考力

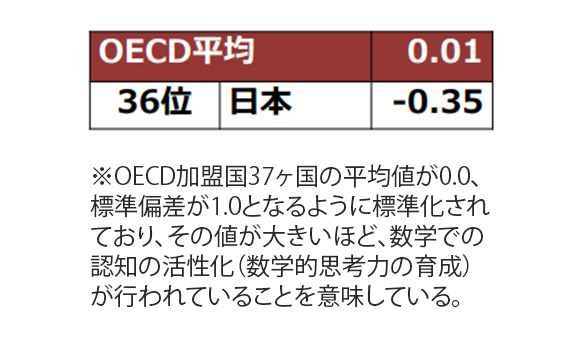

PISAでは、3分野の調査結果を生徒や学校が持つ様々な特性との関連によって分析するため、質問調査(生徒質問調査、ICT活用調査(生徒対象)、学校質問調査)も併せて実施しています。

その結果、日本の数学の授業では、数学的思考力の育成のため、日常生活とからめた指導を行っている傾向がOECD平均に比べて低いことが分かりました。

- 先生は私たちに、日常生活の問題を数学を用いてどのように解決できるかについて考えるように言った

- 先生は私たちに、数に関わる日常生活の問題をあたえて、その状況に関して判断をするように言った

- 先生は私たちに、新しく学んだ数学の知識で解決できる日常生活の問題とはどういうものかを考えるように言った

- 先生は私たちに、日常生活で数学がどの ように役立つかを示してみせた

読解力

- 読解力とは

- 自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させ、社会に参加するために、テキストを理解し、利用し、評価し、熟考し、これに取り組むこと。

- <測定する能力>「①情報を探し出す」「②理解する」「③評価し、熟考する」

- 問題例

・企業のWebサイトを見て問いに答える

問1:字句や内容を理解する問題【②理解する】

問2:記載内容の信ぴょう性を評価する(自由記述)【③評価し、塾講する】

・オンライン雑誌記事(商品の安全性について別の見解)

問3:課題文の内容形式を考える【③評価し、熟考する】

問4:必要な情報がどのWebサイトに記載されているか推測し探し出す【①情報を探し出す】

・課題文1と2を比較対照

問5:両文章の異同を確認する【③評価し、熟考する】

問6:情報の質と信ぴょう性を評価し自分ならどう対処するか、根拠を示して説明する(自由記述)【③評価し、熟考する】

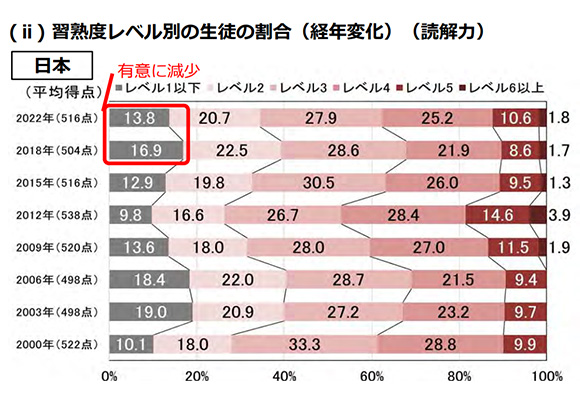

- 結果

読解力はOECD加盟国中2位です。

特徴として、習熟度レベル1以下の低得点層の割合が前回に比べて有意に減少しています。

科学的リテラシー

- 科学的リテラシーとは

- 思慮深い市民として、科学的な考えを持ち、科学に関連する諸問題に関与する能力。

- <測定する能力>「①現象を科学的に説明する」「②科学的探究を評価して計画する」「③データと証拠を科学的に解釈する」

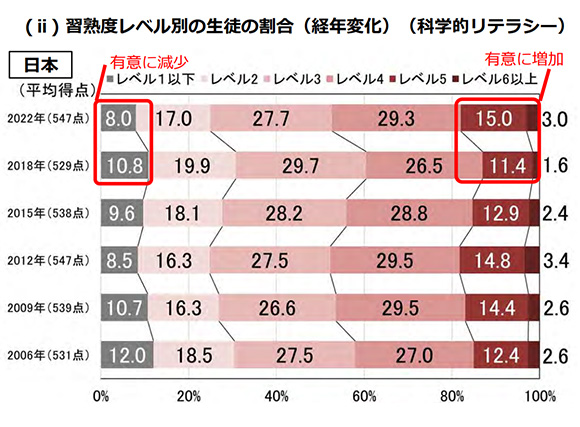

- 結果

こちらもOECD加盟国中1位でした。

加えて、日本は習熟度レベル1以下の低得点層の割合が前回調査に比べて有意に減少し、習熟度レベル5以上の 高得点層の割合が有意に増加しています。

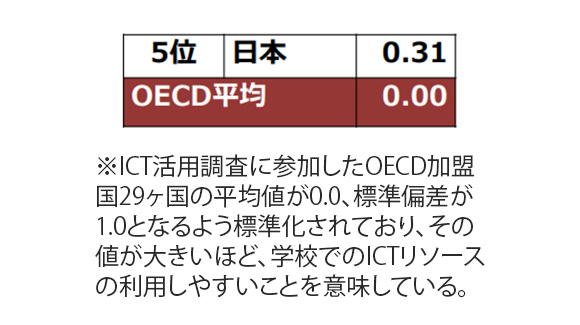

ICTの活用

- 学校での利用状況

日本の高校におけるICT環境の整備は2018年調査以降進んでおり、「学校でのICTリソースの利用しやすさ」指標はOECD平均を上回っています。

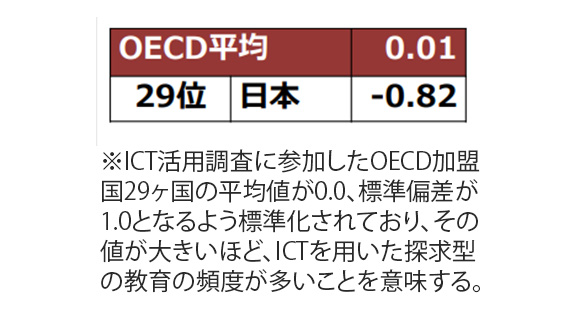

- ICTを用いた探究型の教育の頻度

しかし、高校生自身が情報を集める、集めた情報を記録する、分析する、報告するといった場面でデジタル・リソースを使う頻度は他国に比べて低く、「ICTを用いた探究型の教育の頻度」指標はOECD平均を下回っています。

以上を踏まえて、今後、塾経営をどう進めたら良いかについて解説していきます。

塾経営の方向性(※筆者の独断で保証するものではない)

現在の大きな方向性は変わらず加速

過去、ゆとり教育や脱ゆとり計画など大きな教育改革がありましたが、そのような大きな方向転換は行われずに、今までの方向性をさらに強化、加速することが予想されます。

文部科学省が令和5年度~9年度の、「新たな教育振興基本計画」を出しており、これまでの施策を継承するものなっています。

今後の教育政策に関する基本的な方針は下の5つです。

- グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成

- 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進

- 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進

- 教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

- 計画の実効性確保のための基盤整備・対話

受け身的な学習ではなく、主体的・対話的で深い学びの視点から授業が行われ、ICTの活用も益々すすめていくと想定されます。

探求授業にどう対応するか?

- 探求授業による課題を保管する

現在の探求授業によって、基礎学力が不足しているという課題を抱える学校や生徒がいます。

文部科学省としては探求事業によって基礎学力も身につくというストーリーを描いていますが、そうならないケースがあるのが現状です。

その基礎学力を強化するという立ち位置で保護者にアピールする方法です。

- 探求授業を取り入れる

2つ目は、探求授業そのものを導入し、これからの教育の潮流に乗って塾を経営していく方法です。

大学入試の問題も変化してきており、探求授業を積極的に行ってきた高校と、そうでない高校の差が出始めています。

様々な仕事がAIに取って変わると言われている時代に必要な力をつけていくという方向性です。

思考力が更に重要になる可能性

PISAの結果で日本の数学の授業では、数学的思考力が身につく授業を行っている割合が低いことが分かりました。

また、大学入試センター試験から、大学入試共通テストに変わり、社会生活や日常生活の中から課題を発見し解決方法を構想する場面、資料やデータ等をもとに考察する場面など、学習の過程を意識した問題の場面設定を重視する問題が増えてきました。

先ほどPISAの問題例でご紹介した内容に近い問題です。

従って、塾では思考力を高める授業を展開し、それを強みにしたりアピールすることで他塾との差別化も図ることができます。

まずは現状把握から

- 地元の高校・大学入試問題、入試制度の確認

今来ている生徒が受験している学校の入試問題で、「思考力・判断力・表現力」が求められている問題が増えているのか、どの程度の割合か、を把握する必要があります。

その増加傾向などによって、塾内で指導すべき内容が変わってくるからです。

- 自地域の子ども、保護者が持つ課題やニーズ

今来ている生徒の学校の探求授業やICTの取組は進んでいるか、進んでいないかも知る必要があります。

進んでいる場合、子どもはそれに順応しているのか、基礎学力が低下しているなどの課題は無いか把握しましょう。

また、大学入試もいわゆる「受験」が必要な一般選抜は全国的には約半分程度に減少しています。

それ以外の総合型選抜、学校推薦型選抜は学校の成績や課外活動が重要になってきますので、子どもや保護者のニーズが変わってきます。

世の中の流れを抑えた上で、自塾の地域の現状を把握し、これからの方針を検討していきましょう。